| स्वयंभू ब्रह्मा | स्वायंभुव मनु | ब्रह्मर्षि अंगिरा |

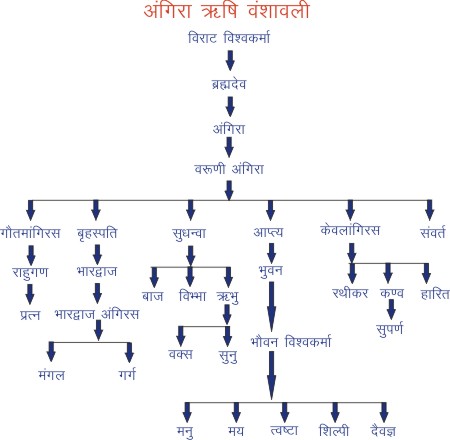

| महर्षि अंगिरा | महर्षि अथर्वागिरस (अथर्वा) | देवगुरु बृहस्पति |

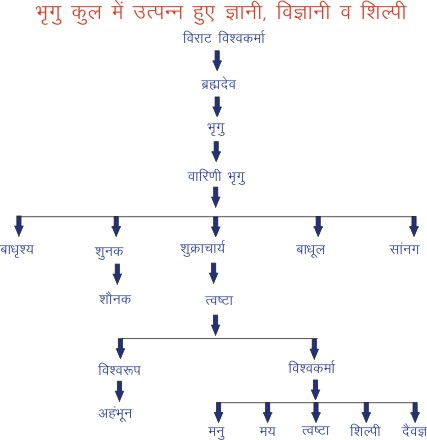

| सृष्टि रचयिता विराट विश्वकर्मा | आदि शिल्पाचार्य भौवन (भुवन) विश्वकर्मा | विश्वकर्मा का देवकार्य में सहयोग |

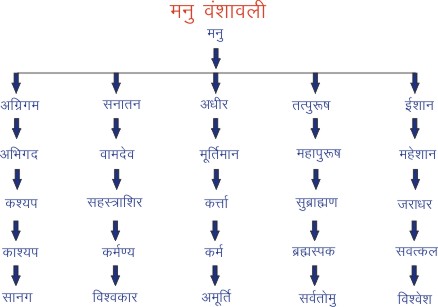

| वसुपुत्र विश्वकर्मा | भृगुवंशी विश्वकर्मा | सुधन्वा विश्वकर्मा |

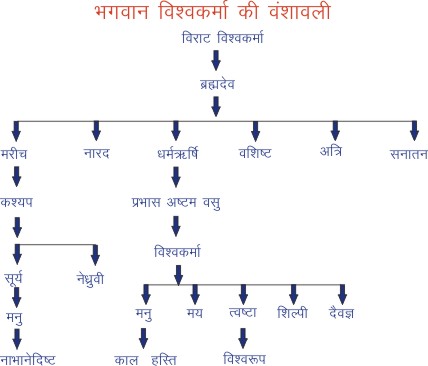

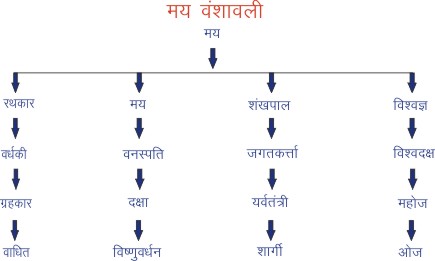

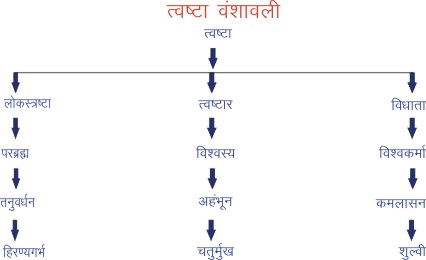

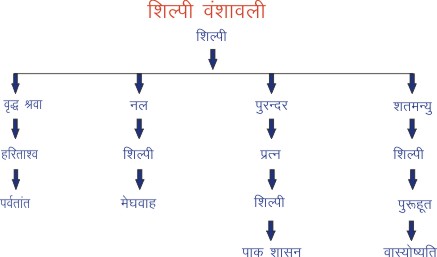

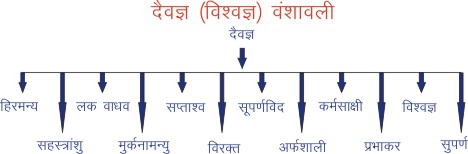

| विश्वकर्मा जी की अवधारणा | विश्वकर्मा अवतार | वंशावली |

| वेदों में विश्वकर्मा | विश्वकर्मा संतति |

वेदों में विश्वकर्मा

वेदों में विश्वकर्मा